|

http://www.infoaut.org/ Sabato 03 Dicembre 2016

Scenari politici a partire dalle geografie del voto USA: luoghi, flussi, soggetti, dicotomie, contrapposizioni

Francis Fukuyama, il cantore della “fine della storia” dopo il crollo dell'Urss, non è evidentemente un nostro riferimento. Di fronte alla disfatta delle sue ipotesi politiche dei primi anni Novanta, su un mondo in cui capitalismo e democrazia liberale avrebbero esteso la propria influenza sull'intero pianeta fino a condurre all'“ultimo uomo”, l'analista statunite sta rivedendo le sue ipotesi. In questa intervistariprende inoltre un dato ormai da molti discusso: «ovunque assistiamo alla rivolta delle campagne e dei non scolarizzati rispetto alle città delle persone più istruite. Negli Usa l’interno del Paese contro le metropoli della costa, in Gran Bretagna le città deindustrializzate contro Londra, ma vale anche per l’Ungheria dove Orban è popolare ovunque meno che a Budapest o per il turco Erdogan che ha soprattutto il sostegno delle campagne e lo stesso Putin, popolarissimo ovunque meno che a San Pietroburgo e a Mosca». Fukuyama rimanda a una geografia sociale che ha avuto movenze analoghe anche nelle ultime elezioni amministrative italiane, dove le mappe del voto a Roma e Torino rendono in maniera plastica un centro cittadino saldamente in mano al PD, circondato da periferie dove i 5 Stelle hanno dominato. Questo dato piuttosto incontrovertibile sta tuttavia spesso conducendo a secche analisi che lo presentano da un lato come una assoluta novità, e dall'altro ne traggono conseguenze politiche che in maniera semplificata e semplicistica tendono a contrapporre due blocchi sociali: da un lato “gli inclusi” (nei circuiti dell'economia globale), dall'altro “gli esclusi" (in particolare il “tradizionale” lavoro fordista, non senza una qualche mai sopita nostalgia per il sano vecchio bianco operaio di fabbrica). Una analisi puntuale dei dati elettorali delle elezioni statunitensi può invece essere utile per problematizzare queste due letture. Lo facciamo riprendendo i numeri quantitativi da questo articolo, che in maniera significativa disaggrega i dati elettorali rispetto alla distribuzione per Stati, osservandone invece la distribuzione a partire dalle metropoli.

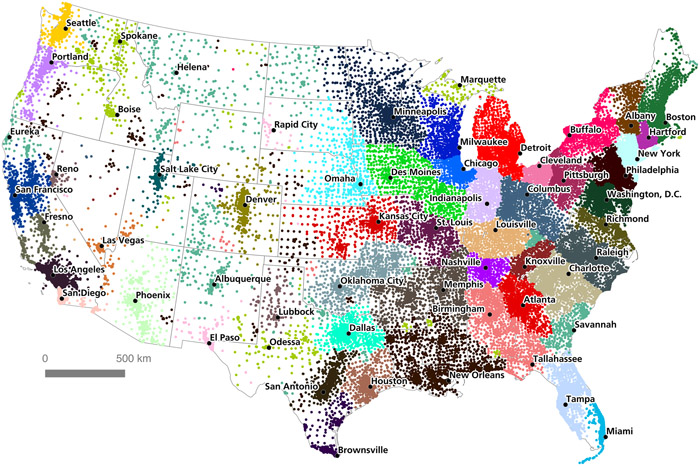

I collegi elettorali degli Stati Uniti sono infatti organizzati per Stati, ma la loro economia è strutturata a partire della aree metropolitane. Queste accolgono più dell'85% della popolazione nazionale e generano il 90% del PIL. Le prime dieci metropoli hanno un quarto della popolazione e più di un terzo del PIL. Trump ha vinto in più città, 259 contro 122, ma Clinton ha preso più voti complessivi in queste aree, il 51% contro il 44%. Le aree metropolitane rappresentano l'85% dei votanti totali, 110 milioni su 130. Clinton ha vinto nelle metropoli più grandi. Ha ottenuto il 55% rispetto al 40 di Trump nelle metropoli con più di un milione di abitanti, e ha conquistato 8 delle 10 metropoli più grandi. E queste metropoli contano circa metà del voto complessivo e generano 2/3 del PIL. Trump ha preso il resto. Ha vinto nelle città tra 500mila e un milione di abitanti (48% rispetto al 46% di Clinton); in quelle tra i 250mila e il mezzo milione (52% contro il 43); e in quelle sotto i 250mila abitanti, col 57% rispetto al 38 di Clinton. La metropoli media di Clinton è quella con 1.4 milioni di abitanti, il triplo della dimensione rispetto alla città media di Trump (420mila). E fuori dalle aree metropolitane Trump batte Clinton 61 vs 33% nelle aree micropolitane e 67 vs 29% nelle aree rurali. Dimensione e densità sono elementi chiave della divisione politica del USA. I sostenitori di Clinton provengono dalle metropoli più grosse e dense, in maniera leggermente superiore al 2012. E i suoi votanti sono maggiori nelle metropoli dove la forza lavoro fa largo uso del trasporto pubblico, al contrario di Trump che rappresenta l'America dello sprawl e dell'automobile. Il tipo di casa in cui si vive e il suo costo è un'altra dimensione della divisione politica statunitense. I sostenitori di Trump sono positivamente associati alla quota di residenti proprietari di casa, al contrario di quelli di Clinton, e con un tasso sostanzialmente maggiore che nel 2012 e ancor di più rispetto al 2008. Ma anche il prezzo della casa ha un suo ruolo. I sostenitori di Clinton sono maggiori nelle metropoli coi costi delle abitazioni più alti. In realtà in questo voto non c'è nessuna significativa rottura col passato, anzi le elezioni del 2016 rafforzano le profonde divisioni degli USA: tra le aree metropolitane più grandi, ricche, educate, basate sulla conoscenza e diversificate socialmente; e le aree più piccole, svantaggiate, meno educate e meno diversificate. Queste elezioni sembrano aver approfondito queste divisioni di lungo periodo. La prima cosa che balza agli occhi, ancora una volta rispetto alla distribuzione dei voti rispetto agli Stati, è che pur nell'esito molto differente – comparando la vittoria di Trump rispetto a quella di Obama del 2012 – gli schemi del voto sono molto simili. Nelle metropoli i voti per Clinton sono al 94% uguali a quelli di Obama nel 2012, così come quelli di Trump sono al 90% uguali a quelli di Romney nel 2012. Rispetto al tema della razza, Trump ha largamente vinto il voto bianco nelle metropoli più bianche, Clinton in quelle con maggior presenza di ispanici e latini. In misura maggiore rispetto al 2012. Sebbene il voto dei neri rimanga una componente cruciale della coalizione Democratica e sia andato il larga maggioranza a Clinton e Obama, la quota del voto metropolitano è andata in maniera debole a Clinton. Gli immigrati han giocato un ruolo più decisivo. Il voto a Clinton è stato strettamente correlato alle metropoli con più residenti di origine straniera, in maniera molto più elevata che nel 2012. Discorso simile per la quota di popolazione che si identifica come LGBT. Rispetto a una analisi di classe del voto, la prima dimensione da considerare è quella del reddito. I sostenitori di Clinton sono quelli concentrati nelle metropoli con salari e redditi più alti, mentre quelli di Trump sono concentrati nelle città con livelli più bassi. Una correlazione leggermente più alta che nel 2012. L'educazione è la seconda dimensione da considerare. I sostenitori di Clinton vengono dalle metropoli con un più alto tasso di scolarizzazione, viceversa per Trump. Questa correlazione è sostanzialmente più alta che nel 2012. Il tipo di lavoro è il terzo fattore da considerare. I sostenitori di Clinton sono concentrati nelle metropoli dove la maggior parte della forza lavoro è quella legata al sapere e alle classi professionali e creative, mentre Trump è associato in maniera negativa a questi settori. Al contrario, i sostenitori di Trump sono maggioritari nelle metropoli con una maggior presenza di working class. Molti analisti giustappongono queste due classi, la nuova knowledge class e la vecchia working class. In pochi però stanno considerando la classe maggioritaria – quella dei servizi -, composta da quasi 70 milioni di lavoratori, il 45% della forza lavoro, che continua a vivere di lavori scarsamente retribuiti, spesso lavori precari nella vendita al dettaglio, negli uffici, come impiegati e nell'industria del cibo. In queste elezioni la forza lavoro in questi lavori scarsamente retribuiti dei servizi non si è distribuita in maniera significativa in favore di uno dei due candidati (mentre era molto debolmente in favore di Obama nel 2012). Una assunzione comune è che l'ineguaglianza abbia guidato il voto verso Trump, ma i dati mostrano come le metropoli più diseguali siano andate decisamente nel campo di Clinton. I sostenitori di Clinton provengono da dove si verificano i maggiori dislivelli salariali e ancor più dalle diseguaglianze di reddito. L'America non è solo divenuta più diseguale, ma è diventata sempre più divisa e segregata per classi socio-economiche. Clinton non ha vinto solo nelle metropoli più diseguali, ma anche in quelle più economicamente segregate. E in misura maggiore che nel 2012. È importante ricordare che sia l'ineguaglianza che la segregazione sono elementi chiave delle metropoli più grandi, più dense e più benestanti.

Alcuni elementi utili da rimarcare di questa veloce carrellata di dati elettorali, ritornando ai problemi posti all'inizio. Da un lato la working class bianca americana va colta nella propria traiettoria storica. Mentre in Europa (in Italia in particolare) il '68 ha indicato una saldatura tra movimenti operai e studenteschi, negli USA è avvenuto l'inverso. Le lotte contro la guerra in Vietnam, ad esempio, hanno contrapposto i “lavoratori bianchi”, spesso di seconda o terza generazione di immigrati dall'Europa che si arruolavano fieramente nell'esercito, alla dimensione studentesca. Inoltre a partire dal Secondo dopoguerra l'operaio bianco di fabbrica ha abbandonato le maggiori metropoli (che rimanevano “in mano” alle migrazioni nere che continuavano a fuggire dal Sud), inseguendo il sogno americano della casa con prato e una grossa automobile fuori dal caos urbano. Stiamo ovviamente semplificando, ma questi dati di realtà hanno portato questo settore di classe, da decenni ormai, nell'ambito conservatore. E d'altra parte l'intera storia statunitense è fatta di una continua separazione tra pezzi di classe bianca e nuove operaietà immigrate (più o meno forzosamente). Ed è all'interno di una traiettoria storica che tra fine anni Sessanta e primi Settanta inizia ad emergere quella nuova componente di classe oggi maggioritaria che si ritrova “nei servizi”. Questa, come evidenziano i dati, è la componente meno schierata politicamente e con meno senso di appartenenza politica a Democratici e Repubblicani (“sinistra” e “destra”). Tale composita soggettività vive nelle metropoli globali in posizione duramente gerarchizzata. E a questa va aggiunta l'enorme fascia delle “povertà” vecchie e nuove, sempre più disprezzata dalle élite di qualsiasi fronte politico (spesso, purtroppo, anche dagli accademici senza accademia che si vorrebbero antagonisti), che anche per procedure legali negli USA di fatto non possono votare. In questo senso una lettura che semplicisticamente contrapponga i luoghi (la fabbrica tradizionale o i contesti produttivi “esclusi” dalla globalizzazione) all'economia dei flussi globali, è assolutamente rischiosa se non fallace. Lungi dall'essere sede esclusiva dei ricchi, colti e benestanti, le metropoli sono piuttosto gli spazi dove maggiormente si concentrano grosse fasce di precariato e le povertà, proprio perché lì queste sperano di poter trovare una migliore condizione di vita. È ovvio: nelle metropoli si concentrano le sedi delle multinazionali e del nuovo capitalismo, ma questi ambiti sono anche quelli nei quali si concentra una vecchia e nuova operaietà che costruisce grattacieli e pulisce gli uffici, fa funzionare le metropolitane e lava i piatti nei ristoranti, garantisce i servizi di livello medio-basso ecc... Insomma, sulla spinta verso le metropoli, sulla loro conquista, si gioca un gran pezzo del futuro per un'ipotesi rivoluzionaria. In questo senso, e ancora una volta, le stilizzate dicotomie che stanno informando l'attuale discorso politico, istituendo una puerile dialettica da destra hegeliana, vanno spazzate via. |