|

La questione che ha appassionato la mia generazione è stata se gli Stati abbiano o no il diritto di varcare le frontiere di altri Stati per imporre con la forza la pace, oppure il rispetto dei diritti umani. È stata se le frontiere, questo limite simbolico, sacralizzato (i nostri nonni morirono per i “sacri confini della patria”), debbano essere anche il limite della giustizia, della vita, dell’umanità. È una questione che non abbiamo saputo risolvere. Abbiamo esitato tra il ripudio del ricorso alla forza, qualunque ne fosse la causa, il contesto, lo scopo, e lo sdegno per la passività dell’Occidente davanti alle stragi e ai genocidi. Non è bastata la nostra generazione per stabilire un criterio, un principio universalmente condiviso. La ricerca continua”. (Pietro Veronese) |

|

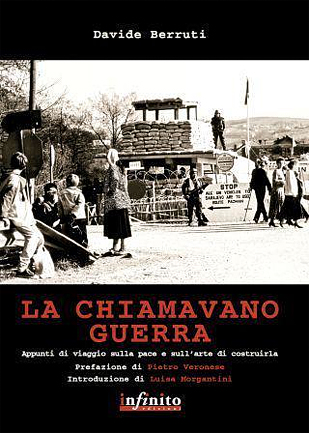

http://www.ilfaroonline.it/ "La chiamavano guerra" Come si costruisce la pace e perché “conviene” di più fare la guerra? "La chiamavano guerra" svela i meccanismi che oppongono la costruzione della pace alle spinte nazionaliste, dell’odio etnico, della sopraffazione e della violenza. Uno di questi meccanismi consiste nel far credere all’opinione pubblica che la guerra non esiste più. C’era una volta la guerra, quella che hanno combattuto i nostri padri e i nostri nonni, non certo ora, non qui. Il termine guerra è tenuto lontano dagli strateghi della comunicazione, vuoi per ottenere consenso nei percorsi parlamentari e dall’opinione pubblica, vuoi per non disturbare l’andamento dei mercati e delle borse con notizie troppo allarmanti. Ma anche per non risvegliare troppo quella coscienza collettiva che, se informata, si leverebbe contro ogni disavventura di conquista o scellerato progetto di intervento militare. Ed ecco che proprio loro, i militari, hanno inventato e diffuso la nuova veste della guerra: il peacekeeping… “La questione che ha appassionato la mia generazione – però senza successo – è stata se gli Stati abbiano o no il diritto di varcare le frontiere di altri Stati per imporre con la forza la pace o il rispetto dei diritti umani. È stata se le frontiere, questo limite simbolico, sacralizzato (i nostri nonni morirono per i “sacri confini della patria”), debbano essere anche il limite della giustizia, della vita, dell’umanità. È una questione che non abbiamo saputo risolvere. La ricerca continua. Resta viva, praticata, operante, la volontà dei costruttori di pace. È da lì che bisogna eternamente ripartire”. (Pietro Veronese, la Repubblica) “L’autore evidenzia come sia indispensabile separare gli interventi di costruzione della pace (peacebuilding) dalla commistione con i militari e al contempo racconta i palesi fallimenti e le ipocrisie degli aiuti umanitari, che invece di agire sui conflitti per creare condizioni di sviluppo e di economia sociale diventano portatori di nuovi conflitti e disuguaglianze”. |

|

Prefazione Tra coloro che seguono o fanno la politica internazionale, la generazione degli europei occidentali che è nata prima o durante la Seconda guerra mondiale ha perseguito prioritariamente un obiettivo: mai più guerre. Come ricorda spesso nei suoi articoli Barbara Spinelli, questa è stata, prima ancora della produzione di ricchezza, la finalità prima della costruzione dell’Europa comunitaria. In questo senso, l’operato di quella generazione è stato coronato da successo. I governi europei occidentali oggi dissentono spesso tra di loro, anche aspramente, ma un’aggressione armata è esclusa dall’orizzonte del possibile. Eppure, ancora agli inizi del nostro nuovo secolo, ricordo a Pristina, in Kosovo, l’amministratore civile Onu del territorio, il francese Bernard Kouchner, esaltare la sua collaborazione con il comandante delle forze Nato in Kosovo, che all’epoca era un tedesco, come un fatto impensabile per la generazione dei loro padri. Ricordo questo aneddoto perché la frase di Kouchner mi dette subitaneamente la misura di come le cose fossero cambiate per la generazione successiva, quella nata dopo la Seconda guerra mondiale, cioè la mia. Cresciuti negli anni della Guerra fredda e della minaccia dell’olocausto nucleare, per noi la cooperazione franco-tedesca è stato un fatto scontato, banale. A noi i due conflitti mondiali apparivano e tuttora appaiono come il ricordo di un’epoca che non si presenterà mai più, alla stregua dei secoli passati della storia europea, delle guerre dei trent’anni e dei cent’anni. Storia, appunto. La questione che ha appassionato la mia generazione – però senza successo – è stata tutt’altra. È stata se gli Stati abbiano o no il diritto di varcare le frontiere di altri Stati per imporre con la forza la pace, oppure il rispetto dei diritti umani. È stata se le frontiere, questo limite simbolico, sacralizzato (i nostri nonni morirono per i “sacri confini della patria”), debbano essere anche il limite della giustizia, della vita, dell’umanità. È una questione che non abbiamo saputo risolvere. Abbiamo esitato tra il ripudio del ricorso alla forza, qualunque ne fosse la causa, il contesto, lo scopo, e lo sdegno per la passività dell’Occidente davanti alle stragi e ai genocidi. Negli anni Sessanta l’allora Segretario generale delle Nazioni Unite, lo svedese Dag Hammarskjöld – il più grande che l’Onu abbia mai avuto – perseguì l’ideale di una forza armata sovranazionale che avesse il compito di imporre al mondo la pace: fallì, pagando con la vita. Quanto a noi, non avremmo voluto la guerra in Iraq (2003), ma avremmo voluto che fosse fermato il genocidio ruandese (1994). Siamo rimasti confusi davanti all’intervento americano in Somalia (1992), saldatosi con un disastro. Ci siamo spaccati sulla Bosnia (1995) e sul Kosovo (1999). Siamo stati pacifisti, perché la pace è un valore assoluto, ma anche bellicisti, per difendere i valori calpestati. In questa materia è stata contraddittoria la dottrina, che ha oscillato tra il cosiddetto “diritto d’ingerenza umanitaria” e il neoisolazionismo. E ancor più contraddittorie sono state le opinioni pubbliche, fino a volere all’apparenza una cosa e il suo contrario, come durante la guerra civile libica del 2011, quando hanno chiesto ai loro governi che si facesse qualcosa contro la feroce repressione gheddafiana ma si sono rivoltate contro l’intervento Nato. Mentre scriviamo queste note gli Stati Uniti di Barack Obama minacciano un intervento unilaterale in Sudan per porre fine alle stragi compiute dal governo di Khartoum contro la popolazione del Sud Kordofan e del Blue Nile. Un classico caso di ingerenza umanitaria, che si pone nella sostanziale indifferenza del resto della cosiddetta comunità internazionale. La questione rimane dunque aperta e da risolvere per la generazione successiva, oggi adulta. Non è bastata la nostra per stabilire un criterio, un principio universalmente condiviso. La ricerca continua. Resta viva, praticata, operante, la volontà dei costruttori di pace. È da lì che bisogna eternamente ripartire. 1 Pietro Veronese (Roma, 1952) è giornalista professionista. Laureato in Filosofia, lavora dal 1982 per la Repubblica, quotidiano per il quale è inviato speciale e ha seguito i conflitti nelle maggiori aree di crisi del mondo: Medio Oriente, Balcani, Africa subsahariana. È autore di molti libri. |