Richiamare brevemente alcuni momenti salienti della storia dell’idea di difesa popolare nonviolenta (DPN) può essere utile per mettere in evidenza i nodi strutturali e le numerose contraddizioni presenti sia nelle teorie sulla pace e sulla guerra sia negli stessi movimenti per la pace.

Per molti anni, i lavori di autori come Gene Sharp, Theodor Ebert e Johan Galtung sui modelli alternativi di difesa e sulla difesa nonviolenta, avviati sin dai primi anni ’60 del secolo scorso, furono presi in considerazione soprattutto da attivisti e studiosi dei movimenti nonviolenti e ignorati, con poche eccezioni, sia da gran parte del mondo accademico sia da vasti settori del composito e disomogeneo movimento per la pace.

Negli anni della grande transizione caratterizzata dagli eventi del 1989 che segnarono la fine della guerra fredda e il crollo dell’Unione Sovietica, si diffuse tra le fila del movimento per la pace la sindrome del “tutti a casa”: la guerra è finita, si apre un’era di pace, non c’è più il nemico e non ha più senso parlare di DPN. La DPN non era ancora nata, e tanto meno assunta a livello politico, che già veniva relegata nel dimenticatoio.

Ma di lì a poco, dopo soli due anni, con gli eventi quasi concomitanti delle guerre nella ex-Yugoslavia e delle guerre del Golfo, sarebbe nata ben presto un’altra sindrome, quella delle “nuove guerre”, descritte e interpretate come del tutto diverse da quelle del passato, tanto che, di nuovo, l’idea di DPN era assolutamente inutile e ancora una volta, ma per ragioni diverse, da buttare.

Un giudizio drastico, tranchant, è contenuto nella prefazione a un libro peraltro importante: “Se il pacifismo vuole avere qualche ruolo politico e non condannarsi a una posizione di testimonianza astratta, fuori dalla storia e dalla realtà concreta, deve mettere da parte – almeno per questo tipo di conflitti – strumenti come l’‘interposizione non-violenta’ o addirittura vecchi arnesi (vera archeologia!) come la “difesa popolare non-violenta” – che risultano del tutto incongruenti, se non controproducenti, in conflitti che mobilitano milizie mafiose, narcotrafficanti, eserciti mercenari, o gruppi di potere senza scrupoli per decidersi a studiare e a mettere in campo una strategia adatta a rispondere alle nuove tipologie di conflitto” (Marco Deriu, “Il difficile impegno di un pacifismo critico”. Prefazione a Claudio Mazzocchi, La balcanizzazione dello sviluppo. Nuove guerre, società civile e retorica umanitaria nei Balcani, Casa editrice il Ponte, Bologna 2003, p. 9).

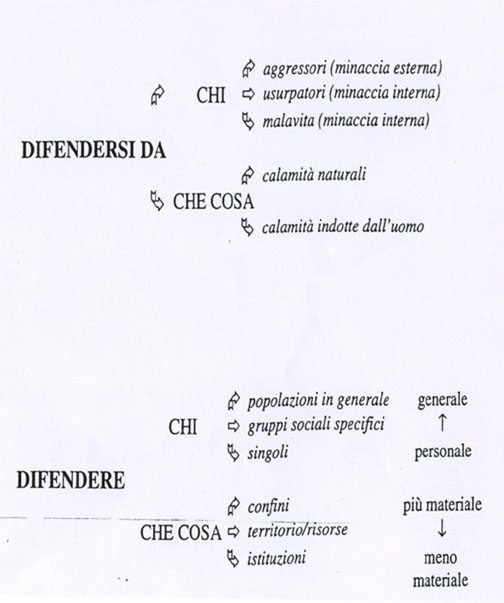

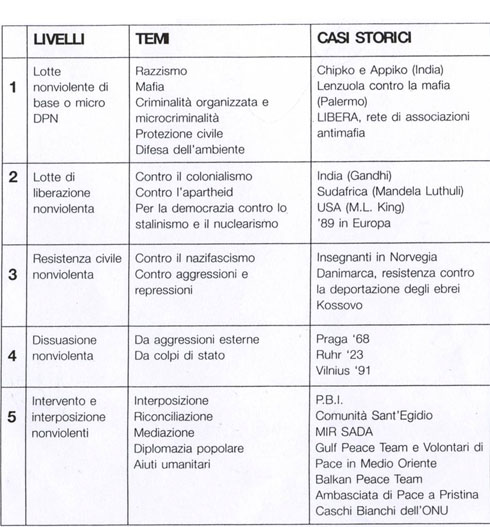

In un lavoro successivo (Marco Deriu, Dizionario critico delle nuove guerre, EMI, Bologna 2005), lo stesso autore torna con un giudizio più meditato sulla questione e osserva: “la DPN si deve confrontare con il fatto che non si tratta solamente di criticare l’uso dei mezzi violenti per la difesa del proprio paese, ma occorre in maniera più radicale domandarsi da che cosa - nel contesto attuale - ci si deve difendere. Si deve discutere la questione ‘difendersi da che cosa’ prima che ‘difendersi con quali mezzi’ ”. E’ l’eterno dilemma: troppo radicali per gli uni, troppo poco per altri. Ma in realtà non c’è un “prima e un dopo”. La complessità della situazione richiede di agire contemporaneamente in più direzioni, anche se a piccoli passi. La figura 1, che fu elaborata alcuni anni fa, (Centro Studi Sereno Regis, MIR, Manuale di difesa civile nonviolenta, s.i.p., Torino 1998) viene qui riproposta sin dall’inizio di questo breve saggio, per evidenziare come alcune delle osservazioni avanzate da molti critici della DPN fossero già ben presenti nelle ricerche in corso. Tuttavia non è sufficiente fare un lungo elenco delle finalità che un modello teorico di difesa si propone di realizzare. E’ necessario implementare man mano, anche se parzialmente, alcune di queste funzioni, in un processo di transizione per il quale non esiste nessuna scorciatoia e nessuna bacchetta magica. Per quanto perfetto, un modello teorico risulta poco utile se non si riesce a tradurlo in realtà, superando gli ostacoli politici, economici e culturali che hanno sinora impedito che queste proposte venissero prese seriamente in considerazione.

Figura 1

E’ a partire da queste premesse che occorre riesaminare l’idea di DPN, con il dubbio che per molti questa sia stata solo una sigla fra le tante e che gran parte del lavoro fatto non sia stato compreso o sia caduto nel vuoto.

La dinamica

Lo schema in figura 2, proposto da Johan Galtung in Ambiente, sviluppo e attività militare (EGA, Torino 1984), è un utilissimo punto di partenza per individuare i “punti nodali di attacco per le misure di disarmo”, per capire perché molto spesso le azioni sia degli organismi internazionali (ONU) sia dei movimenti per la pace sono poco efficaci e per introdurci criticamente all’idea di DPN. Il più delle volte, il movimento per la pace interviene nell’ultima fase del processo, quando la potente macchina da guerra è già avviata, pronta per l’uso. Non ci si deve stupire se di solito si fallisce, anche quando si è in presenza di movimenti tanto vasti come quelli che culminarono nelle manifestazioni del 15 febbraio 2003 e che furono nientemeno definiti dal New York Times, con molta enfasi, come “seconda superpotenza mondiale”. Si interviene troppo tardi e solo nelle fasi ultime del processo, per fermare una macchina da guerra che funziona ventiquattrore al giorno, con milioni di persone a tempo pieno e migliaia di miliardi di euro/dollari a disposizione. Il processo messo in moto da questa gigantesca megamacchina diventa inarrestabile.

Figura 2

Tra i critici più espliciti che hanno denunciato i pericoli di questo processo tuttora in atto, abbiamo nientemeno che un ex generale, diventato presidente degli USA, Dwight D. Eisenhower che in un famoso passo del suo messaggio di congedo del 17 gennaio 1961 metteva in guardia il popolo statunitense dal grave pericolo che il nascente complesso militare-industriale comportava per la democrazia USA. Egli denunciava con forza che "L'America deve vigilare contro l'acquisizione di un'ingiustificata influenza da parte del complesso militare-industriale e il pericolo di diventare prigioniera di un'elite scientifico-tecnologica". (http://web.peacelink.it/pace2000/webstoria/4evocon/pentag.html) Inoltre, in un discorso di alcuni anni prima, pronunciato il 15 aprile del 1953, aveva detto: “Ogni cannone che viene costruito, ogni nave da guerra che viene varata, ogni razzo che viene preparato rappresenta un urto a coloro che hanno fame, a coloro che hanno freddo e non hanno da coprirsi. Infatti un bombardiere pesante costa quanto trenta scuole o due centrali elettriche capace ognuna di fornire luce ad una città di 60 mila abitanti, o a due ospedali; un solo aeroplano da caccia costa come 150 mila quintali di grano; con i dollari necessari per allestire un cacciatorpediniere, si potrebbero costruire case per 8.000 senzatetto….”

Uno degli ultimi e più significativi contributi critici è quello di Chalmers Johnson nei suoi primi due volumi di una trilogia che sta per essere completata (Gli ultimi giorni dell’impero americano, Garzanti, Milano 2001, lavoro “profetico” pubblicato nell’originale nel 2000. L’autore “previde” gli attacchi alle “torri gemelle” e ne diede una chiara interpretazione attraverso la teoria del “blowback”. Il secondo volume, Le lacrime dell’impero. L’apparato militare industriale, i servizi segreti e la fine del sogno americano, è anch’esso pubblicato da Garzanti, Milano 2005). Nei suoi lavori, l’autore analizza con una imponente quantità di dati il pericolo del complesso militare industriale USA non solo per la situazione internazionale ma anche per il futuro e la stabilità degli stessi Stati Uniti.

Si capisce quindi perché le misure di puro e semplice disarmo sortiscano risultati modesti. Si prenda il caso, pur interessante, del trattato contro le mine antiuomo. E’ stato un successo (sebbene alcuni dei paesi più importanti non l’abbiano sottoscritto), tuttavia oggi ci accorgiamo che una nuova categoria di armi, le cluster bombs, agiscono a tutti gli effetti come mine antiuomo, ma non sono messe al bando perché non previste dal trattato. Questo fatto è ricorrente in tutta la corsa agli armamenti. Se si lasciano immutate la dottrina militare e la ricerca militare, esse si industrieranno nel cercare nuovi sistemi d’arma con cui aggirare gli ostacoli posti dalle leggi e dai trattati internazionali. E’ una sorta di corsa tra guardie e ladri, con questi ultimi che corrono più veloci e non vengono quasi mai acciuffati.

Se vogliamo realmente estirpare la guerra dalla storia umana, dobbiamo andare alle radici, culturali, teoriche, dei modelli di difesa e di sviluppo che stanno a monte dell’intera “catena di comando” della macchina da guerra. Le dottrine del falso realismo che vengono insegnate nelle accademie sia civili sia militari, nelle università, sono inadeguate e continuano a provocare il sacrificio incessante di vite umane sia con la violenza diretta della guerra sia con quella strutturale dei modelli di sviluppo, delle spese militari, delle priorità che ignorano i bisogni fondamentali delle popolazioni. Gli attuali modelli di difesa adottati da gran parte dei paesi sono in realtà modelli di offesa, che si basano su sistemi d’arma oggettivamente offensivi (a largo raggio e ad alto potenziale distruttivo) che comprendono ogni possibile arma di distruzione di massa, senza alcuna soglia superiore che ne limiti la distruttività. Questi modelli creano insicurezza invece che sicurezza, instabilità invece che stabilità.

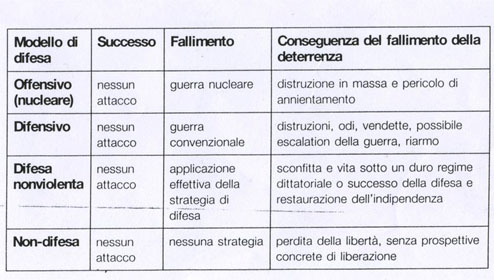

Critica dei modelli di difesa

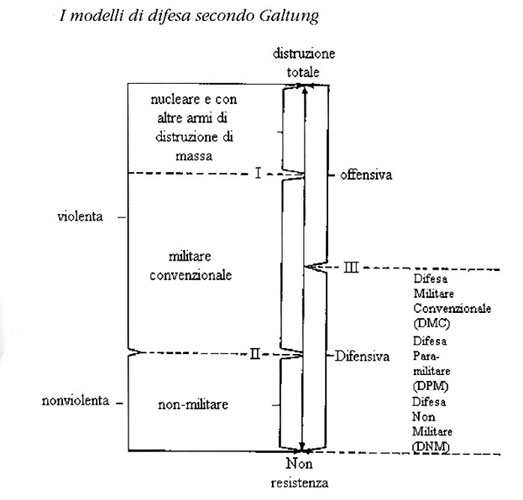

Per classificare i modelli di difesa, è utile fare riferimento allo schema riportato in figura 3, proposto da Johan Galtung (Ci sono alternative, EGA, Torino 1986). Nello schema sono individuati quattro modelli che, dal basso verso l’alto, vanno dalla totale non-resistenza in caso di attacco alla totale distruzione di entrambi i contendenti (MAD, follia, mutua distruzione assicurata). In posizione intermedia sono comprese tutte le altre forme di reazione.

Figura 3

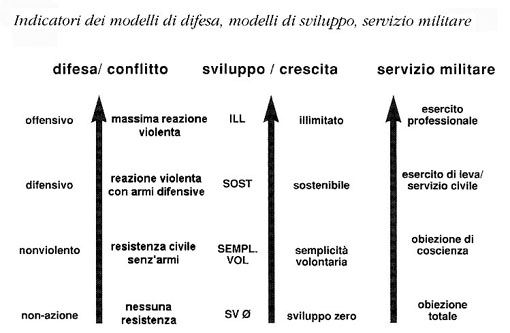

Questo schema può essere reso ancora più semplice e lineare individuando, come nella figura successiva, i quattro principali modelli di difesa: offensiva, difensiva , nonviolenta, non difesa.

Inoltre, ciascun modello di difesa è posto in correlazione con uno specifico modello di sviluppo e con una particolare modalità di svolgere il servizio militare e/o il servizio civile. Passiamoli brevemente in rassegna, riservandoci di approfondire la DPN più avanti.

La non-difesa

Con questo termine si possono comprendere diversi orientamenti, per esempio il disarmo unilaterale totale incondizionato, sostenuto storicamente dai movimenti nonviolenti, in particolare dalla WRI (War Resister’s International, ovvero Internazionale dei Resistenti alla Guerra) e l’antimilitarismo di stampo prevalentemente, ma non esclusivamente, anarchico, che si esprime oggi attraverso l’obiezione totale e individua la causa primaria della guerra nello stato, teorizzandone il superamento. Secondo questo orientamento, l’idea stessa di difesa è da respingere perché comporta la creazione dell’immagine del nemico. Questa osservazione è in parte vera, in quanto proprio i servizi segreti si industriano in generale a creare i casus belli e a costruire immagini reali o fittizie di nemici. Ma l’idea di DPN permette, a nostro avviso, di superare questo ostacolo, senza cadere nell’ingenuità di presentarsi del tutto impreparati in situazioni di conflitto acuto, che possono degenerare verso la violenza armata e la guerra.

La difesa difensiva

Autori diversi utilizzano termini leggermente differenti per indicare sostanzialmente lo stesso modello: oltre al termine qui impiegato di difesa difensiva, c’è chi parla di difesa non offensiva, oppure ancora di difesa sufficiente.

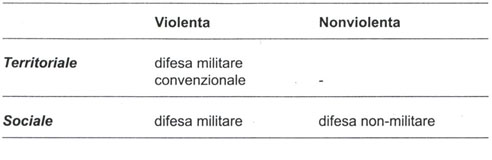

Nel precisare cosa intende per difesa difensiva, Galtung distingue i seguenti approcci: difesa territoriale oppure sociale; difesa violenta oppure nonviolenta, come nella figura 4.

Complessivamente, si distinguono quindi tre possibili approcci alla difesa difensiva. Tutti e tre hanno una certa struttura in comune, basata su piccole unità di difesa, che sono autonome, sostenute su scale locale su tutto il territorio, flessili e mobili. La società stessa deve avere una struttura simile, dovendo essere sufficientemente decentralizzata dal punto di vista economico, politico e militare.

Le proposte di difesa difensiva sono molte, e differiscono a seconda degli autori e degli stati nei quali sono state proposte, o attuate. Queste proposte godono di un certo credito presso i militari, in particolare presso una fascia di ufficiali democratici, alcuni dei quali hanno dato vita, negli anni della crisi degli euromissili, a un “Movimento dei Generali per la Pace e il Disarmo”.

Nella maggior parte dei casi, le proposte di difesa difensiva prevedono anche momenti di difesa non-militare o nonviolenta. Si tratta quindi di difese “miste”, anche se in alcune di esse viene sottolineata con maggior forza la componente nonviolenta e in altre meno.

Alcuni paesi europei, in particolare Austria, Svezia e Svizzera, hanno adottato un sistema di difesa che a grandi linee può rientrare nella categoria di difesa difensiva. Anche la ex-Yugoslavia aveva un modello di difesa che era considerato per eccellenza di natura difensiva, basato su una presenza diffusa di milizie e su una concezione di resistenza di tipo partigiano. Ma quanto è successo proprio in quel paese a cominciare dal 1991 fa capire come questo modello di difesa possa contribuire, in presenza di forti fratture interne non ricomposte fra diversi settori della popolazione, a far degenerare la situazione verso la guerra civile. Ben diverso è invece il caso della Svizzera, che ha saputo far convivere per lungo tempo e in modo armonico differenti componenti culturali, linguistiche ed etniche.

Figura 4

Difesa mista, totale, globale

C’è una difficoltà a tracciare una netta demarcazione tra difesa difensiva e difesa mista. Esiste infatti una sorta di continuum tra i vari modelli di difesa e tutte le opzioni proposte possono essere tra loro combinate nei modi più strani e astratti, come avviene in realtà.

Le proposte formulate da un autore o da un gruppo di ricerca possono essere riprese da altri, e a maggior ragione dalle istituzioni militari, e inserite in contesti diversi, variate , integrate, combinate. E’ per questo che è forse corretto parlare di difese miste. In vari paesi (Francia, Svezia, Olanda) sono stati elaborati dei progetti per conto di varie istituzioni, compresi i ministeri della difesa, che prevedono di integrare elementi di difesa civile nonviolenta all’interno dei tradizionali modelli di difesa militare.

Almeno sulla carta, esiste dunque una certa varietà di modelli e di opzioni di difficile classificazione se non sotto le voci che qui abbiamo usato, che tuttavia non consentono di eliminare completamente le ambiguità.

La difesa offensiva

E’ il modello tuttora dominante presso le grandi Potenze e prevede la possibilità di impiego in linea di principio illimitata di qualsiasi sistema d’arma di distruzione di massa (nucleari, chimiche, batteriologiche).

Nonostante i cambiamenti avvenuti nelle relazioni internazionali dopo il 1989, la logica dominante nelle dottrine militari è rimasta sostanzialmente invariata e comporta un pericolo sempre latente di ripresa della corsa agli armamenti. Nel frattempo, il complesso militare-industriale-scientifico continua a esplorare ogni nuova possibilità per realizzare sistemi d’arma che utilizzino le più recenti innovazioni scientifiche e tecnologiche. (Sul possibile impiego a scopi bellici della high tech, vedi Bill Joy, “Perché il futuro non ha bisogno di noi”, http://www.nwork.it/documento.asp?ID=60 ).

Attualmente, la ricerca è orientata soprattutto sui sistemi di comando, controllo, comunicazione, intelligence che consentono di controllare l’intero campo di battaglia reale, virtuale o potenziale.

Dopo il crollo dell’Unione Sovietica, la fine della guerra fredda e lo scioglimento del patto di Varsavia, non solo non si è assistito a un analogo scioglimento del Patto Atlantico (NATO), ma addirittura esso è stato ampliato sino a inglobare molti dei paesi dell’Europa centrale che prima aderivano al patto di Varsavia. Contemporaneamente, la NATO ha elaborato delle direttive perché i singoli paesi aderenti si dotino di un “nuovo modello di difesa” che prevede la possibilità di interventi “fuori area” ovunque nel mondo sia minacciato l’accesso alle risorse considerate indispensabili per l’economia occidentale. In altre parole, questi nuovi modelli di difesa sono ancor più esplicitamente aggressivi e offensivi di quelli precedenti. Gli eventi successivi agli attentati dell’11 settembre negli USA confermano ulteriormente, e in maniera esasperata, questa tendenza, resa sempre più evidente dalle scelte compiute dall’amministrazione statunitense, giunta a teorizzare e praticare la guerra preventiva e permanente.

Modelli di difesa e modelli di sviluppo

Figura 5

Nella schema riportato in figura 5 si osserva che la difesa offensiva, caratterizzata da una crescente capacità distruttiva, è posta in relazione con un modello di sviluppo basato sull’idea di crescita economica illimitata. E’ la concezione del capitalismo aggressivo, che concepisce il mondo intero come un unico e gigantesco mercato. Le conseguenze di questo modello sono ben visibili anche se non tutti sono disposti a riconoscerle e soprattutto ad attribuire la responsabilità ai fondamenti etici e teorici sui quali si basa tale modello. In sintesi, si tratta della crescente distruzione della biosfera, del divario tra ricchi e poveri, sia nei paesi ricchi sia su scala planetaria, dell’impiego della forza militare in funzione aggressiva, per creare dipendenza e dominazione. Portata alle estreme conseguenze, questa concezione di tipo imperiale prevede un rapporto centro-periferia con un solo dominatore in funzione di gendarme mondiale.

I documenti e i rapporti allarmati su tali problematiche sono numerosissimi. Oltre ai rapporti annuali del Worldwatch Institute sullo “Stato del pianeta”, si veda il voluminoso studio promosso dalle Nazioni Unite, Millennium Ecosystem Assessment (http://www.millenniumassessment.org/en/Products.Synthesis.aspx ). La crisi attuale è, come minimo, la somma di una crisi ambientale (cambiamento climatico globale) ed energetica (raggiungimento del “picco di Hubbert” della produzione petrolifera, http://www.aspoitalia.net/ ). Gran parte delle guerre in atto sono motivate dal controllo di risorse primarie (energetiche, minerarie, acqua), come da tempo documentano i lavori di Michael Renner.

Alcuni autori sostengono che dal bipolarismo si sarebbe passati a un unipolarismo che tende a costruire e imporre un “nuovo ordine mondiale”, in realtà molto più simile a un nuovo dis/ordine mondiale. Tuttavia, lo stato di salute dell’economia degli USA non consentirebbe affatto, secondo le conclusioni e le analisi di vari autori (tra i quali segnaliamo Johan Galtung: On the Coming Decline and Fall of the US Empire; The Decline and Fall of Empires: A Theory of De-Development

http://www.transnational.org/features/2004/Coll_USEmpire.html ), di attuare questo progetto. Per contro, altri paesi, in particolare l’UE, si stanno orientando, seppur faticosamente e con molte resistenze, verso un modello di “sviluppo sostenibile”, che ponga dei limiti alla crescita quantitativa illimitata. A questo nuovo termine, diventato ben presto di moda, si possono dare significati molteplici e talvolta un po’ vaghi o addirittura contraddittori. Si potrebbe tuttavia vedere nelle vicende in corso un tentativo per far emergere un nuovo paradigma che per analogia può essere associato alla difesa difensiva. Invece di pensare in termini di sicurezza nazionale, si sposta l’accento verso la “sicurezza comune”, intesa sia a livello regionale e continentale sia a livello mondiale. Il rapporto 2005 del Worldwatch Institute (State of the World 2005, Edizioni Ambiente, Milano 2005) è centrato sulla ridefinizione del concetto di sicurezza che si deve allargare alla “sicurezza umana” e alla “sicurezza globale”, intesa in senso “trasversale, integrata e di natura preventiva” tale da connettere pace, ambiente, sviluppo.

Un ulteriore cambiamento di paradigma è quello proposto nell’ambito della cultura della nonviolenza, che fa riferimento a scelte e stili di vita personali, oltre che collettivi, ispirati al principio della “semplicità volontaria”, per ridurre il nostro impatto individuale sul pianeta e far sì che tutti gli esseri umani possano vivere in modo dignitoso e, con loro, gli altri esseri viventi. Come affermò Ernst Fritz Schumacher: “occorre vivere più semplicemente, per permettere agli altri semplicemente di vivere”.

Una quarta concezione, infine, rifiuta polemicamente l’idea stessa di sviluppo, diventata una trappola mortale per quelle società che vivono in condizioni di sussistenza e la cui cultura viene distrutta sistematicamente per obbligarle a inseguire il nostro modello di sviluppo.

La DPN nell’era della globalizzazione e dei terrorismi internazionali

In questa fase post-guerra fredda, ben presto ribattezzata post-11 settembre, caratterizzata da una grande incertezza, anche i fautori della DPN e della gestione nonviolenta dei conflitti sono chiamati a confrontarsi con situazioni e problemi nuovi o che quanto meno appaiono tali (per una buona analisi di questi temi si vedano: “Conflitto/guerra/media”, L’ospite ingrato, n. 2, 2003; Luigi Bonanate, La politica internazionale tra terrorismo e guerra, Laterza, Bari 2004).

In particolare, si assiste a un parziale, e momentaneo, cambiamento della tipologia delle guerre in atto. Tendono a scomparire le guerre tra gli stati, mentre la quasi totalità dei conflitti armati si presenta sotto forma di guerre interne, civili (o meglio contro i civili) caratterizzate dalla presenza di molte forze irregolari sovente legate alla criminalità organizzata, che sfuggono a una precisa identificazione e a un controllo centrale.

Queste componenti militari agiscono prevalentemente con azioni di tipo terroristico nei confronti della popolazione, oppure contro esponenti politici moderati, e impiegano per lo più armi leggere, facilmente reperibili a basso costo (http://www.amnesty.it/campaign/armi_leggere/index.php3 ). Molti di questi conflitti armati sono dunque a bassa, o bassissima, intensità, prolungati nel tempo e diffusi sul territorio.

Le cause che li generano sono molteplici ma il più delle volte, all’origine, quella scatenante sembra essere di natura economica, e oggi ancor più ecologico-economica, determinata da una grave crisi o addirittura dal collasso o dall’implosione delle strutture istituzionali dello Stato e dall’incapacità degli ecosistemi di sopportare l’enorme pressione antropica. Su questa causa scatenante si innestano poi altri fattori, come quelli di natura etnico-religiosa (ma contro la semplicistica spiegazione di guerre etniche, si veda: Beverly Crawford and Ronnie D:Lipschutz, The Myth of Ethnic Conflict: Politics, Economic and ‘Cultural’ Violence, http://repositories.cdlib.org/uciaspubs/research/98/ ). In alcuni casi infine, è avvenuto un processo di vera e propria “criminalizzazione dello Stato”, che ha stabilito connivenze profonde e strutturali con il narcotraffico, come nel caso della Colombia. Di fronte a questi conflitti armati cambia in parte la natura stessa del concetto tradizionale di difesa, legato prevalentemente all’idea di una aggressione esterna e alla salvaguardia dei confini territoriali. I modelli tradizionali di difesa militare, pensati soprattutto per difendere lo Stato da aggressioni esterne, sono divenuti inadeguati, anche se il pensiero militare accetta a fatica questa evidenza. Diventa pertanto ancora più attuale l’elaborazione di una concezione alternativa, nonviolenta, di gestione e trasformazione dei conflitti.

Anche la DPN risente di questo cambiamento globale e può essere intesa non solo in senso stretto, come alternativa alla difesa classica, ma in senso lato come nuovo paradigma per la trasformazione nonviolenta dei conflitti nel micro, meso e macro livello. Per tener conto di questa maggiore complessità della realtà, possiamo articolare la DPN su cinque diversi livelli di intervento.

Livelli e scala della DPN

Procedendo man mano da un livello locale, micro, più spontaneo, a uno globale, macro, più istituzionale, distinguiamo i seguenti casi:

ÿ Lotte nonviolente di base (o micro-DPN o difesa sociale)

ÿ Lotte di liberazione nonviolenta

ÿ Resistenza civile nonviolenta

ÿ Dissuasione nonviolenta

ÿ Intervento e interposizione nonviolenti: corpi civili di pace

Nei casi concreti, reali, l’approccio spontaneo, dal basso, e quello istituzionale, dall’alto, sono spesso presenti contemporaneamente, in misura maggiore o minore, a seconda delle situazioni specifiche. Lo scopo che ci si prefigge attualmente è quello di amplificare la capacità di agire con le tecniche della nonviolenza sia a livello di base, sia a livello istituzionale. Nei paragrafi seguenti ci limitiamo a pochi cenni di carattere storico e rinviamo a una bibliografia più esaustiva per un quadro più completo della storia delle lotte nonviolente (vedi: Enrico Peyretti, Bibliografia storica delle lotte non armate e nonviolente, http://lists.peacelink.it/news/msg05096.html ).

Lotte nonviolente di base e micro DPN

Rientrano in questo livello gran parte delle azioni e delle lotte promosse dai movimenti di base della società civile per difendersi dal potere costituito, oppure per difendere minoranze esposte alla violenza, o ancora per difendere la società dalle molteplici forme di violenza della malavita organizzata.

Gli esempi sono molteplici e significativi e si riferiscono a diversi paesi. Alcune lotte hanno ottenuto risonanza su scala mondiale, come quella del movimento Chipko e Appiko in India per la difesa delle foreste e delle popolazioni tribali che vi abitano. (In Italia possiamo segnalare l’azione organizzata dagli “operatori di strada”, che intervengono in situazione di forte disagio sociale direttamente sul territorio.)

Un’altra iniziativa che si è man mano sviluppata è quella della lotta nonviolenta contro la mafie: dall’esperienza del movimento “Un lenzuolo contro la mafia”, a Palermo, sino all’azione collettiva sfociata nella rete di associazioni impegnata contro la mafia denominata Libera (www.libera.it ; si veda anche di Vincenzo Sanfilippo: “Il contributo della nonviolenza al superamento del sistema mafioso”, Satyagraha, n. 3, giugno 2003, pp. 195-215).

In Germania, Theodor Ebert sostiene la necessità di creare gruppi specializzati in “difesa sociale” per intervenire a favore di quei gruppi sociali (immigrati, rom, ebrei, ecc.) maggiormente esposti alla violenza organizzata di minoranze razziste e nazifasciste.

Il servizio civile potrebbe costruire un momento specifico di preparazione e di supporto dell’azione collettiva condotta dalle associazioni della società civile.

Figura 6

Lotte di liberazione nonviolente

Queste lotte si sono sviluppate nel corso della storia con azioni collettive su larga scala per liberare singoli paesi dal colonialismo (l’India al tempo di Gandhi), per liberare minoranze oppresse (Martin Luther King negli USA; Mandela, Luthuli, Tutu e altri nel Sudafrica), per liberare intere popolazioni da forme di totalitarismo (movimento per la pace e movimento del dissenso durante le lotte contro lo stalinismo e il nuclearismo, culminante nel 1989 con la fine della guerra fredda).

Resistenza civile nonviolenta

L’ esempio classico è la resistenza contro il nazifascismo durante la seconda guerra mondiale, con gli episodi più noti della resistenza degli insegnanti norvegesi e della popolazione danese alla deportazione degli ebrei. Ma sono stati ricostruiti molti altri episodi significativi, come quello delle donne della Rosenstrasse (Nina Schroder, Le donne che sconfissero Hitler, Pratiche, Milano 2001).

Anche nel Kosovo/a si è sviluppata una resistenza civile nonviolenta contro la repressione del governo serbo, che tuttavia non è stata in grado, nonostante l’aiuto e l’impegno di gruppi di base internazionali, di impedire la degenerazione verso la guerra, favorita dagli aiuti dati all’esercito kosovaro UCK da parte delle grandi potenze europee e internazionali.

In alcuni casi, resistenza e lotta di liberazione si sovrappongono ed è difficile tracciare una distinzione netta tra queste due categorie.

Dissuasione nonviolenta

E’ il caso vero e proprio di sostituzione della difesa militare con la difesa nonviolenta, a livello istituzionale. Storicamente i casi più noti che si avvicinano a questa situazione sono: la difesa della Ruhr nel ’23, la difesa di Praga nel’68, la difesa di Vilnius nel ’91.

La DPN intesa in senso stretto rientra in questa categoria. Ma finora nessun paese ha fatto una scelta integrale a livello istituzionale per sostituire la difesa militare con la DPN. Le tre repubbliche baltiche (Lituania, Lettonia, Estonia), che si sono liberate dall’ex-Unione Sovietica con una resistenza civile nonviolenta condotta con grande consapevolezza, hanno approvato un modello misto che prevede una componente di difesa militare basata sulle milizie e la difesa civile nonviolenta da parte della popolazione.

Interposizione e intervento nonviolento: i corpi civili di pace

Con la fine della guerra fredda, l’attenzione si è spostata sempre di più, a livello internazionale, verso la necessità di costruire una capacità d’intervento in difesa dei diritti umani delle popolazioni e per porre fine alle guerre interne, civili, che costituiscono ormai la stragrande maggioranza, se non la totalità, delle guerre in corso. Molte iniziative sono state avviate dal basso, con risultati alterni di maggiore o minore efficacia.

Nell’ex Jugoslavia ha operato, con parziale successo, il Balkan Peace Team, mentre nel Kosovo/a fu attiva per alcuni anni una iniziativa di mediazione, interposizione e diplomazia popolare che portò all’apertura dell’ ”Ambasciata di pace a Pristina”, nel tentativo di prevenire la guerra. Durante la guerra del Golfo sono intervenuti alcuni gruppi, come il Gulf Peace Team e i volontari di Pace nel Medio Oriente. Va infine segnalata l’azione di diplomazia popolare svolta nella Comunità di Sant’ Egidio di Roma, sia in Mozambico, sia nella guerra civile in Algeria.

In prospettiva, si pensa di promuovere la costituzione di corpi speciali di “caschi bianchi”, formati da volontari addestrati alla nonviolenza, che operino nel contesto delle Nazioni Unite di contingenti regionali, come i Corpi Civili Europei di Pace. E’ stata inoltre costituita una associazione internazionale che si propone di realizzare un contingente permanente minimo di volontari pronti a intervenire in situazioni di conflitto acuto. Un ampio studio di fattibilità si trova nel sito www.nonviolentpeaceforce.org . In tutti questi casi si tenta di saldare l’azione istituzionale con quella di base.

Un‘analisi storico-critica molto ampia di queste esperienze è stata fatta da Yeshua Moser-Puangsuwan e Thomas Weber in un libro che porta il titolo emblematico “Nonviolent Intervention Across Border. A Recurrent Vision” (University of Hawai’i Press, Honolulu 2000). “Attraversare i confini” è ciò che fanno sin dal 1981 le PBI (Peace Brigades International), una delle più importanti iniziative che contribuì ad avviare le esperienze di intervento nonviolento e interposizione non armata su scala mondiale. in aree di conflitti armati come il Guatemala, la Colombia, lo Sri Lanka.

Particolarmente significativa è la ricca esperienza del movimento delle “Donne in nero” che, a partire da una critica al femminile della guerra e delle strutture gerarchiche e violente delle nostre società, è stato capace di intervenire in aree di guerra (dalla ex Yugoslavia alla Palestina) operando trasversalmente tra le parti in conflitto, sostenendo i gruppi locali e denunciando con fermezza le responsabilità politiche dei signori della guerra.

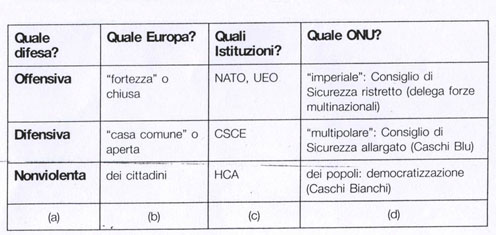

Quali modelli di difesa per l’Europa e l’ONU?

Le colonne b,c,d della figura 7 mettono in relazione i vari modelli di difesa con le diverse idee dei Europa e di Nazioni Unite e con le istituzioni attualmente esistenti. Al modello offensivo corrisponde l’Europa come fortezza, o chiusa, anche se oggi si è allargata sino a comprendere 25 stati. Sino a ieri dominata dagli USA; oggi è in procinto di diventare una nuova superpotenza economica trainata dalla Germania, ma ancora incerta sul piano politico e su quello militare, dove si confrontano NATO e UEO. A questa concezione “chiusa” sul piano europeo corrisponde un’altrettanto chiusa struttura dell’ONU, gestita verticisticamente dal Consiglio di Sicurezza con il forte predominio degli USA, che negli ultimi anni hanno cercato di esautorarla totalmente.

La difesa difensiva potrebbe essere associata all’idea di Europa come “casa comune”, aperta, guidata dalla OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa) in una ideale prosecuzione del processo di Helsinki allargato a tutti i paesi europei, ben oltre quelli del periodo precedente al 1989. Questa sarebbe la prosecuzione ideale del processo innescato da Gorbaciov, e interrotto dal golpe sovietico, dalla guerra del Golfo e più ancora da quello nella ex Yugoslavia. A questo modello potrebbe corrispondere una ONU con un consiglio di Sicurezza allargato a un maggior numero di paesi, più rappresentativo delle mutate condizioni internazionali, dotato di una forza di intervento che potenzi gli attuali “caschi blu”, ma sempre in funzione difensiva, come chiesto peraltro da Boutros Ghali nell’Agenda per la pace dell’agosto ’92.

La difesa nonviolenta è il modello ideale dell’Europa dei cittadini e dei popoli, in parte già rappresentata dall’HCA (Helsinki Citizens’ Assembly), che tuttavia non ha ancora compiuto una chiara e definitiva scelta in tal senso. A livello ONU corrisponde la proposta di democratizzazione avanzata in più sedi, per un’autentica rappresentatività di tutti i popoli del mondo, e dotata di forze di intervento nonviolento, come da tempo proposto dai movimenti nonviolenti e recepito parzialmente anch’esso nella già citata Agenda per la pace di Boutros Ghali: un corpo civile di “caschi bianchi” con una forte componente femminile.

Figura 7

Modelli di difesa come questione controversa

E’ opportuno concludere l’analisi dei diversi modelli di difesa chiedendoci qual è il loro fondamento epistemologico e se sia possibile dirimere razionalmente le controversie tra le diverse scuole, i diversi modelli, le differenti strategie. La riflessione che segue non intende affatto avere un carattere puramente astratto, speculativo, accademico, ma si propone di offrire solidi argomenti da contrapporre a coloro che spesso con troppa sicumera e arroganza si considerano “esperti” e difendono scenari, modelli e interpretazioni da loro elaborati. Le vicende del 1989 e quelle degli anni seguenti, sino agli attentati dell’11 settembre 2001 e alle guerre condotte dagli USA in Afghanistan e in Iraq basterebbero da sole a smentire il valore interpretativo e ancor più predittivo della quasi totalità delle dottrine strategiche e degli studi di relazioni internazionali.

Ma non c’è nulla di più difficile per gli intellettuali, gli “esperti”, gli strateghi, che riconoscere i propri errori.

Eppure, il fondamento razionale delle nostre conoscenze scientifiche e tecnologiche, delle quali siamo tanto orgogliosi, si basa proprio sulla consapevolezza della possibilità di sbagliare, sull’impossibilità di fornire dimostrazioni esaustive nell’ambito di problemi particolarmente complessi, come certamente sono quelli della pace e della guerra, e sull’onere della prova, cioè sulla necessità di sottoporre a verifica le nostre concezioni teoriche per stabilirne sperimentalmente la correttezza o meno.

A partire da questi criteri, sui quali si fonda il sapere scientifico, dobbiamo interrogarci non tanto su chi, tra i fautori dei diversi modelli di difesa ha ragione, ma su che cosa succede qualora, a posteriori, alla prova dei fatti, un modello si dimostra errato. La tabella 5, rielaborata a partire da una analoga dovuta a Gene Sharp, ci aiuta a rispondere a questo interrogativo.

Dall’esame delle conseguenze in caso di fallimento, si vede come la dissuasione nucleare comporti la distruzione totale, ovvero un esito del tutto fallimentare, suicida oltre che omicida. La difesa difensiva comporta conseguenze disastrose, anche se non così gravi, e innesca inoltre la spirale perversa degli odi e delle vendette, come avremmo dovuto constatare razionalmente da tutta la storia dell’umanità e in particolare da quella del Novecento. La non-difesa comporta anch’essa un prezzo non indifferente da pagare: la perdita della libertà senza prospettive di cambiamento, perché impreparati.

Solo la DPN presenta un maggior grado di razionalità, perché riduce i costi dell’errore in quanto permette sia di evitare distruzioni immani, sia di continuare a resistere e ribaltare la situazione di oppressione.

Questo schema di ragionamento, qui presentato in forma estremamente sintetica, ma corretto, trae spunto dall’analisi dei processi decisionali, e in particolare dalle scelte compiute in condizioni di ignoranza. Esso si innesca inoltre nel dibattito su etica della responsabilità e della convinzione, offrendo un’alternativa razionale ai dilemmi che questo dibattito pone e lascia sostanzialmente irrisolti.

La proposta della DPN non si esaurisce certo né nel suo tecnicismo, né nella sua razionalità, tuttavia per implementarla è necessario far leva anche su questi aspetti, sebbene il lavoro profondo che occorre continuare a svolgere è quello del processo educativo e culturale connesso alla diffusione della nonviolenza intesa anche nei suoi significati filosofici ed esistenziali.

Figura 8

La mediazione: dal micro al macro

La proposta della DPN non sarebbe completa senza almeno un breve cenno alla mediazione, svolta sia a livello di base sia a livello negoziale e di vertice. D’altronde, contributi significativi sono stati dati da autori come Johan Galtung (si vedano le proposte della rete TRANSCEND in www.transcend.org) e da vari movimenti di base (dalla già ricordata Comunità di Sant’Egidio alla TFF, vedi www.transnational.org ).

Se la mediazione è complessa e difficile da definire e da praticare in ogni caso, anche nella situazioni micro, a maggior ragione lo è nei conflitti macro, dove la complessità, la posta in gioco e i rischi sono di gran lunga maggiori.

Per inquadrare la questione è utile fare riferimento alla tabella 6, nella quale sono individuati tre diversi tipi spazi sociali – micro, meso e macro – caratterizzati da tre diversi tipi di conflitto e da diversa modalità di mediazione. I confini tra uno spazio e l’altro non sono netti, come sempre avviene nella realtà, ma la schematizzazione è utile per individuare diverse aree operative e per suggerire modalità di azione per i movimenti che operano nel sociale, su scale diverse.

La nostra riflessione si limiterà allo spazio macro, ma prima di entrare nel merito è bene fare qualche considerazione di ordine generale. Occorre innanzitutto precisare che, quando si parla di mediazione, si usa uno dei tanti termini relativi alla gestione, trasformazione e risoluzione nonviolenta del conflitto.

Ed è bene precisare a questo proposito, molto esplicitamente e onestamente, che non possediamo una teoria e una conoscenza valide per ogni situazione e ogni contesto. Conosciamo dei principi di massima, dei criteri generali, ma molte questioni rimangono aperte. E’ necessario ancora molto lavoro di ricerca e di sperimentazione per poter rendere più operative ed efficaci le attuali conoscenze.

La prima questione di ordine generale che si pone è la seguente: esiste attualmente una teoria generale che ci permetta di definire le modalità di intervento del mediatore nelle diverse scale, micro, meso e macro? La risposta come abbiamo già detto è negativa, ma ciononostante si osservano profonde analogie tra i conflitti sulle diverse scale e alcuni principi generali valgano indipendentemente dal fatto che si operi nella micro, nella meso o nella macro realtà.

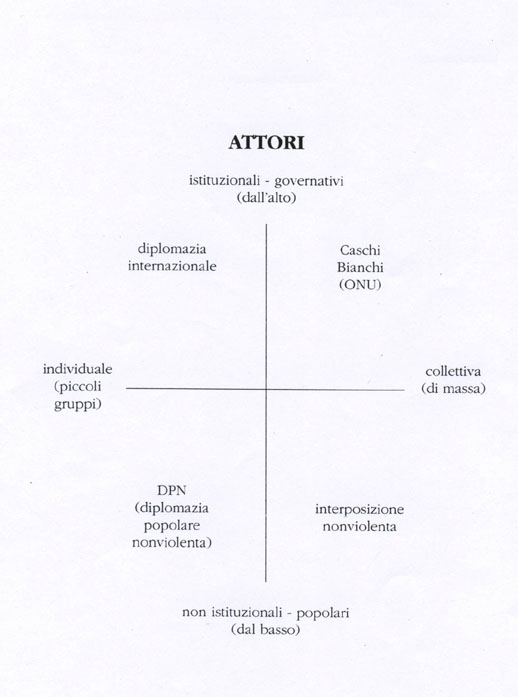

Figura 9

La mediazione nello spazio macro

Anche in questo sottocaso la situazione è complessa e si possono individuare diverse modalità di mediazione, che abbiamo cercato di classificare secondo lo schema in figura 10. In esso si distingue (sull’asse verticale) tra mediazioni dall’alto (istituzionali) e dal basso (popolari, di movimenti di base), e (sull’asse orizzontale) tra azioni individuali (di piccoli gruppi) e collettive (di massa).

Questa schematizzazione corrisponde, a grandi linee, ai casi concreti che si sono verificati nel corso del tempo, in situazioni assai diverse tra loro, nelle quali la mediazione è avvenuta esclusivamente con metodi nonviolenti, ed esclude invece altre forme di mediazione, anch’esse importanti, da esaminare e da conoscere, nelle quali non era affatto escluso il ricorso a forme di imposizione o di intervento violento.

Un esame adeguato di questa tematica richiederebbe di passare in rassegna molti esempi concreti che oggi sono diventati veri e propri casi di studio, da ognuno dei quali si possono trarre insegnamenti assai interessanti. Possiamo individuare quattro punti fondamentali sui quali richiamare l’attenzione, che esaminiamo singolarmente nei prossimi paragrafi.

Figura 10

Molteplicità dei ruoli

Nella loro analisi di un caso particolarmente importante di mediazione in America Centrale, che ha generato il processo di pace di Esquipulas, Paul Wher e John Lederach (“Mediating Conflict in Central America”, Journal of Peace Research, vol. 28, n. 1, feb. 1991, pp. 85-89) individuano più attori sociali con ruoli distinti. Mentre solitamente si considera il mediatore come una terza parte esterna e neutrale, essi sostengono che, quantomeno nel caso da loro esaminato e sperimentato in prima persona, è possibile individuare anche la figura del mediatore interno non neutrale. Questa esperienza li porta a suggerire un allargamento del concetto di mediatore, che potrebbe comprendere figure con ruoli diversificati. Oltre al tradizionale mediatore esterno neutrale, si potrebbero quindi introdurre quattro principali figure di mediatori interni definiti con termini diversi a seconda del ruolo svolto: mediatori interni di parte, negoziatori, legittimatori, terze parti simpatetiche (o solidali). In particolare, queste ultime possono essere a loro volta sia interne che esterne, come avviene nel caso dei movimenti internazionali per la pace che intervengono a sostegno di una delle parti in causa. Nel caso in questione, questo ruolo fu svolto da gruppi come Friendship Cities, Witness for Peace, Sanctuary, Pledge of Resistence, che esercitarono una pressione nei confronti delle autorità statunitensi per far cessare gli aiuti ai Contras e l’intervento americano contro i sandinisti.

Generalizzando, si può sostenere che, come indicato in figura, attori diversi possono contribuire ad attivare un processo di pace su più fronti: dalla mediazione vera e propria, di carattere istituzionale e diplomatico, alla mediazione della diplomazia popolare nonviolenta, (che, per una sorta di generosità semantica, si può sintetizzare con lo stesso acronimo, DPN, usato per la difesa popolare nonviolenta, ampliandone il significato e conciliando scuole di tendenza diversa!), alle forze di intervento e di interposizione nonviolente dell’ONU (caschi bianchi), qualora finalmente fossero istituite, agli interventi dal basso con la partecipazione di componenti sia esterne sia interne.

Mentre il ruolo dei mediatori esterni è talvolta indispensabile per raggiungere accordi di cessate il fuoco, quello dei mediatori interni è fondamentale per implementare tali accordi e ricostruire il tessuto di convivenza sociale sconvolto dalla guerra. Raggiunto il loro scopo i mediatori esterni se ne vanno, mentre i problemi rimangono e senza l’azione continuativa e sistematica dei mediatori interni, c’è il rischio che i conflitti non risolti riesplodano violentemente, come è avvenuto in molti processi di pace gestiti solo e prevalentemente a livello di vertice.

Un esempio particolarmente importante della capacità di mediazione popolare nonviolenta è quella del lavoro svolto dalla Comunità di S. Egidio in Mozambico, sfociato negli accordi di pace fra Renamo e Frelimo, siglati il 4 ottobre 1992 a Roma (Roberto Morozzo della Rocca, Mozambico. Dalla guerra alla pace. Storia di una mediazione insolita, San Paolo, Roma 1994).

Sinergia degli attori

E’ esperienza comune che i processi di pace sono tanto più efficaci, fruttuosi, stabili e duraturi quanto più i diversi mediatori sono capaci di collaborare tra loro. Questo è avvenuto in particolare nei due casi già citati (processo di pace in Centro America e in Mozambico), dove si è sviluppata un’azione sinergica tra mediatori istituzionali e popolari. In molti altri casi questo purtroppo non è avvenuto e sovente i processi di pace sono stati imposti con la forza, dall’alto (in Bosnia come in Medio Oriente per esempio), dimostrando tutta la loro fragilità.

Qualità dei mediatori

Dopo aver elencato le caratteristiche salienti che dovrebbero avere i mediatori perché il loro intervento sia efficace, gli analisti giungono sempre, nell’analizzare casi concreti, a un punto in cui c’è qualcosa che sfugge a una definizione rigorosa. In effetti, coloro che hanno saputo svolgere un ruolo importante sia a livello istituzionale (per esempio il norvegese Johan Holst nel processo di pace in Palestina, il costaricano Oscar Arias in Centro America, Andrea Riccardi e Matteo Zappi in Mozambico) sono personalità forti, oltre che competenti, che si sono dedicate totalmente alla causa della pace, con una fiducia che diventa una vera e propria fede.

Sono qualità che non si apprendono solo sui banchi delle scuole di diplomazia, e che, almeno finora, sembrano sfuggire ad una precisa codificazione. Per questo anche gli outsiders, chiamati amichevolmente amateurs peace brokers (o semplicemente mediatori dilettanti), della comunità di S. Egidio hanno potuto e saputo conseguire un risultato inaspettato.

Contesto e processo

La mediazione internazionale non si svolge nel vuoto, ma è condizionata dal contesto esterno e da quello interno, anche antropologico.

La mediazione diventa quindi un processo e non soltanto un evento, che si svolge nel tempo, condizionata nel successo e/o nel fallimento da numerosi fattori, interni ed esterni, difficili da controllare. Per questo è necessario studiare casi molteplici, per imparare man mano dall’esperienza passata una difficile arte che è diventata indispensabile per costruire società più desiderabili, vivibili e autenticamente sostenibili. Per fortuna, la storia della nonviolenza è ricca di personaggi che nella loro vita hanno svolto questo compito di mediatori e conflittologi, senza assumere nessun ruolo ufficiale, ma contribuendo efficacemente alla gestione e risoluzione nonviolenta di terribili conflitti, dall’India di Gandhi agli Stati Uniti di Martin Luther King, al Sudafrica di Nelson Mandela e Desmond Tutu. Non erano diplomatici di professione e forse proprio per questo la loro capacità di mediazione è stata di enorme efficacia: abbiamo molto da imparare ancora da questi maestri della mediazione nonviolenta.

Quale futuro per la DPN

La proposta della DPN si presenta come una sfida radicale all’attuale pensiero dominante nel campo delle relazioni internazionali e delle dottrine militari. Come sempre, è assai difficile fare previsioni sul futuro, ma si possono tentare alcune congetture (per un’analisi più ampia si veda il mio “Sarà il secolo della nonviolenza? ”, in AA.VV., Grande dizionario enciclopedico. Scenari del XXI secolo, UTET, Torino 2005, pp. 581-587).

I problemi globali che l’umanità dovrà affrontare nel prossimo mezzo secolo hanno assunto una rilevanza di vita o di morte dell’intera collettività: pace, ambiente e sviluppo sono temi interconnessi, globali e complessi. La strada imboccata faticosamente è quella della trasformazione nonviolenta dei conflitti, di cui la proposta della DPN è una delle significative componenti, per quanto riguarda la macroscala. Ma occorre accelerare il passo, perché la transizione verso società più sostenibili e nonviolente non è più rinviabile.